はじめに

夏の砂浜で釣れるシロギスは、釣り人にとって最高のターゲット。特に6〜8月、水温が20〜25℃に安定してくると数釣りが楽しめるシーズン到来です。今回は、キスが集まりやすい場所の選び方から、釣れない時の原因分析、さらには釣果を伸ばすテクニックまで、実践的にまとめます。これを読めば、今週末の釣行がもっと楽しくなるはず!

1. キスが集まりやすい場所の見極め方

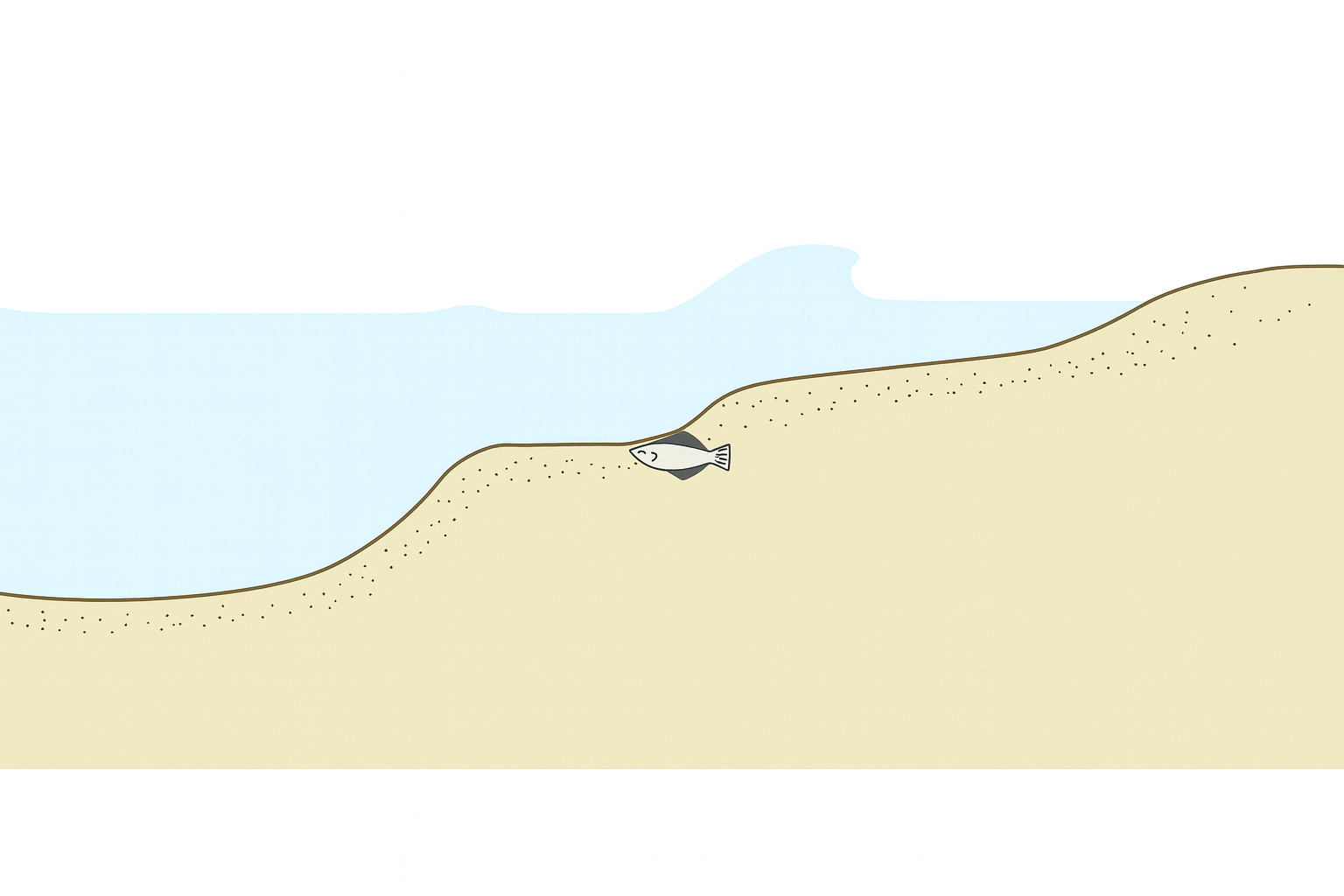

① カケアガリ周辺

カケアガリとは、海底の水深が急に浅くなっている場所や水底の斜面を指す言葉で、水深が深いところから浅いところへ向かう地形のことです。特に釣りにおいて重要なポイントであり、魚が餌を求めて集まったり、身を隠したりするため、釣果アップの狙いどころとなります。

カケアガリが絡むポイントは、キスの好ポイント。餌を求めて回遊してくるため、丁寧に狙ってみましょう。

仕掛けをひきずる時の抵抗感で感じとれるといいですね。

他にも漁港であれば港内の船道と呼ばれるところは深く掘られているので必然的に周りの海底と段差が生まれ人工的なカケアガリとなります。

正直言うとカケアガリが良くわからなくても大丈夫。まっすぐ遠投できれば小さいカケアガリは何度か通過するはずです。

個人的には波打ち際から50m前後で良い思いをする経験が多いので、キスの群れを直撃しないように70mほど投げれれば十分かなと思います。

キスが手前に来てるときなんかは足元から10m投げれれば十分なことも少なくない。

② 離岸流が発生しているポイント

離岸流とは沖から岸に向かってきた波がぶつかり合って逆に岸から沖に向かう流れのことをいいます。

身近なところでいえば海水浴などの事故などでニュースで離岸流により海水浴客が沖に流される事故というものを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

離岸流が発生するポイントは他の海底よりも深くなってることが多く水が溜まりやすい場所に発生しやすいです。

つまりさきほどのカケアガリと同じで海底が深くなってるという共通点があります。

離岸流を見つける方法としては海一面を見たときに白波がたっていない場所を見つけることです。

白波は通常岸に向かってきているのですが沖に向かう流れを持つ離岸流では発生しにくいのです。

河口付近

「河口 付近」とは、川が海や湖などの大きな水域に注ぎ込む「河口」と呼ばれる地点の周りの地域を指します。この場所では、川から運ばれてきた土砂が堆積して三角州などの地形が形成されたり、川の水(淡水)と海水が混じり合って汽水域が形成されたりするなど、独特の水域や地形的特徴が見られます。

- 土砂の堆積と地形:川の流れによって運ばれた土砂が河口付近で堆積し、三角州や干潟、砂浜などが形成されることがあります。

- 汽水域の形成:海水と淡水が入り混じる汽水域が形成されるため、多くの種類の魚や生物が生息する生物多様性の豊かな場所でもあります。

- 複雑な水流:河川流と海浜流、潮汐流が入り混じり、気象条件や河川の流量、地形によって流れのパターンが変化する複雑な水流が発生します

④ 海藻の境界

シロギスは海藻は食べません。

ではなぜ海藻がキーワードなのでしょうか?

海藻は、光合成によるCO2吸収、酸素供給、水質浄化、生物の産卵・保育・生息場所の提供、海岸線の安定化といった多様な役割を通じて海洋生態系を支える重要な存在です。

海藻の主な役割

- 水質浄化と酸素供給:光合成により二酸化炭素を吸収し、酸素を供給することで、海の水をきれいに保ちます。

- 生物多様性の維持:海藻の茂みは、魚の稚魚や小型生物にとって安全な隠れ場所や餌場となり、多様な生き物の保全に不可欠です。

- 産卵・保育場の提供:海藻は多くの魚やイカの産卵場所、そして稚魚が育つ保育場としての機能も担っています。

- 海岸線の安定化:波浪を抑制し、海底の土砂の流出を防ぐことで、海岸線を安定させる役割もあります。

つまり海藻はシロギスにとって格好の餌場であり、安全な隠れ家でもあるのです。

⑤ テトラ帯・岩礁帯の際

海中の構造物周辺では、構造物が潮や波の流れを遮ることで、その周囲に強い流れが発生し、海底の砂をえぐり、流出させる影響があります。これにより、構造物周辺の海底が深まったり、流速・流量が増加したりすることが起こり得ます。

沖堤防と海底への影響のメカニズム

- 潮の流れの変化:沖堤防のような人工的な構造物は、沿岸流や波の流れを妨げます。

- 強い流れの発生:流れが阻害されると、構造物の周囲で水の流れが速くなり、強い潮流が発生します。

- 海底の浸食:この強い流れによって、構造物周辺の海底の砂がえぐられ、流出します。

- 海底地形の変化:砂が流出することで、構造物の周辺の海底が深まり、局所的に流速や流量が増加する可能性があります。

つまりテトラや岩礁、沖堤防などの海流を遮るような構造物の周辺では海底に変化が起こり結果的にカケアガリが各所に誕生することになるのです。

2. 釣れない場所・避けるべき条件

波が高く海底が荒れているような海

前日などに大雨が降っていたりなど海が濁っている状態

これらは調べればすぐに出てくるようなことですが個人的に一番大切にしていることは

近くに釣り人があまりいないことです。

キスは着水音に敏感であり次から次へとオモリが投入される海面ではさすがのキスも散ってしまいます。

一人でキス釣りをしていたって自分の投げたオモリで魚が動いてしまったと感じたら移動するべきです。

【キスは足で釣れ】

結局これがキス釣りの基本にして奥義なのだと思います。

そのためには気楽に移動できるフィールドを選ぶことが大切なのではないでしょうか?

3. 釣行タイミングと狙い方のコツ

日の出と潮の動きに注目

筆者は短時間釣行なので基本的にシロギスを狙う際は最も期待値の高い朝マズメを狙います。

日の出の時間と満潮前後のタイミングが重なっていたら激熱です。

しかしキスは基本的にド日中でも平気で釣れるので気にしすぎなくても大丈夫だと思います。

追い風で釣りやすい日を選ぶ

追い風だと仕掛けが遠投しやすく、ラインの弛みも少ないためアタリを取りやすくなります。

ちなみに筆者はタイドグラフというアプリの雨風レーダーを参考にして当日の釣りの立ち位置を決めます。

最大で8時間後の風の向きと強さが分かるので前日の夜には決めれますね!

人が少ない時間帯

プレッシャーが低い時間帯はキスが散らずに群れで行動している可能性大。

そもそも筆者の目的は気持ちのいい釣りをすること。

隣の人と近い距離で遠慮しながら釣りをするのは性に合いません。

キスは足で釣れです。

4. 釣果を伸ばすための実践テクニック

- 仕掛け選びはなるべく多点掛けを意識

キス釣りの醍醐味でもある多点掛け。自分が扱える範囲でなるべくたくさんハリをつけましょう! - エサはこまめに交換

エサを変えて一投目が最もアタリが出やすいです。エサなんか毎回交換するくらいのつもりでも大丈夫。 - 探り歩いて広範囲を攻める

同じ場所にこだわらず、少しずつ投点を変えながら探ることで群れを見つけやすくなります。 - アタリがあってもすぐ回収しない

一匹目がキモです。そのキスを気にして周りのキスが集まってきます。一網打尽にしましょう。 - クーラーボックスのシステム化

竿立てやエサ箱などをカスタムしておくことでキスを針から外したりエサをつけやすくしておきましょう。

まとめ

海底の変化を探せ

キスは足で釣れ

エサはケチるな

長々と書きましたが筆者が大事にしているのはこの3点

この3つを意識するだけでもキスに出会える確率が爆上がりします。

毎回安定してキスをたくさん持って帰ることができれば家族から

早く釣りにいってきなと言ってもらえるかも!?

コメント