ブラックバスは日本のルアーフィッシングを代表するターゲットとして、多くの釣り人に愛されています。力強いファイトと多彩な釣り方が魅力ですが、その生態を知ることで釣果が大きく変わることをご存じでしょうか?

この記事では、ブラックバスの特徴や習性、生息地などを分かりやすく解説します。

ブラックバスとはどんな魚?

ブラックバスは北米原産の淡水魚で、日本には1920年代に持ち込まれました。スポーツフィッシング用として全国に広がり、今では多くの湖やダム、河川に生息しています。

正式名称は「オオクチバス(ラージマウスバス)」で、外来種として位置づけられていますが、釣り人にとっては最も人気の高いターゲットのひとつです。

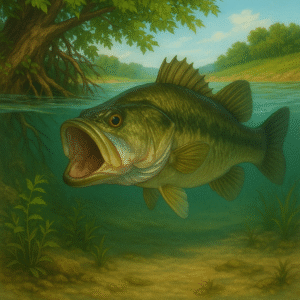

ブラックバスの見た目と特徴

ブラックバスの最大の特徴は、その名の通り大きな口です。自分の口に入るサイズであれば小魚からカエルまで捕食する力強いフィッシュイーターです。

一般的には20〜40cmほどが多く、条件が良ければ60cmを超える大型も釣れることがあります。体色は環境によって変化し、濃い緑色から銀色に近い個体までさまざまです。

生息環境

ブラックバスは湖や池、ダム、河川など、さまざまな淡水域に生息します。特に水草や沈んだ木、岩などの「ストラクチャー」と呼ばれる障害物周りを好みます。

また、水温にも敏感で、15〜25℃くらいの範囲で活発に行動します。真夏の高水温や冬の低水温時には動きが鈍くなり、釣りの難易度も変化します。

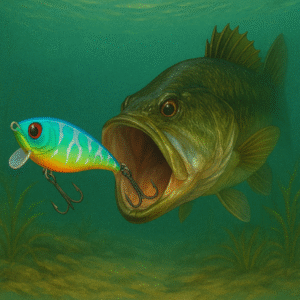

食性と習性

ブラックバスは非常に貪欲で、小魚やエビ、昆虫、カエルなど幅広いエサを食べます。朝夕のマヅメ時には特に活性が高く、ルアーへの反応も良くなります。

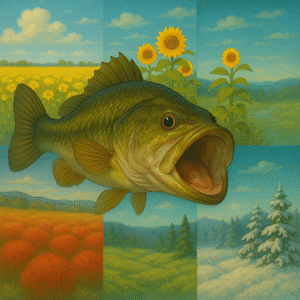

季節によって行動パターンが変化するのも特徴です。

- 春:産卵期で浅場に集まる

- 夏:日差しを避けて水草や日陰に潜む

- 秋:ベイトフィッシュを追って回遊する

- 冬:水温の安定するディープエリアに落ち着く

繁殖とライフサイクル

春になるとオスが浅場に「ネスト」と呼ばれる巣を作り、メスが産んだ卵を守ります。卵から孵化した稚魚もしばらくはオスが保護するという、意外にも子育て熱心な魚です。

稚魚はプランクトンから始まり、成長するにつれて小魚やエビなどを食べるようになります。

ブラックバス釣りに生態知識を活かそう

ブラックバスの生態を知ることは、釣果を上げる大きなヒントになります。

例えば「夏はシェード」「秋はベイトの群れを探す」といった行動パターンを理解していれば、効率的にポイントを絞ることができます。

まとめ

ブラックバスは北米原産の淡水魚で、日本でも人気の高いスポーツフィッシング対象魚です。

大きな口を活かした貪欲な食性や、季節ごとに変わる行動パターンを知ることで、釣果アップにつながります。

次回は「季節ごとのブラックバスの動き」について、さらに詳しく解説していきますのでお楽しみに!

コメント